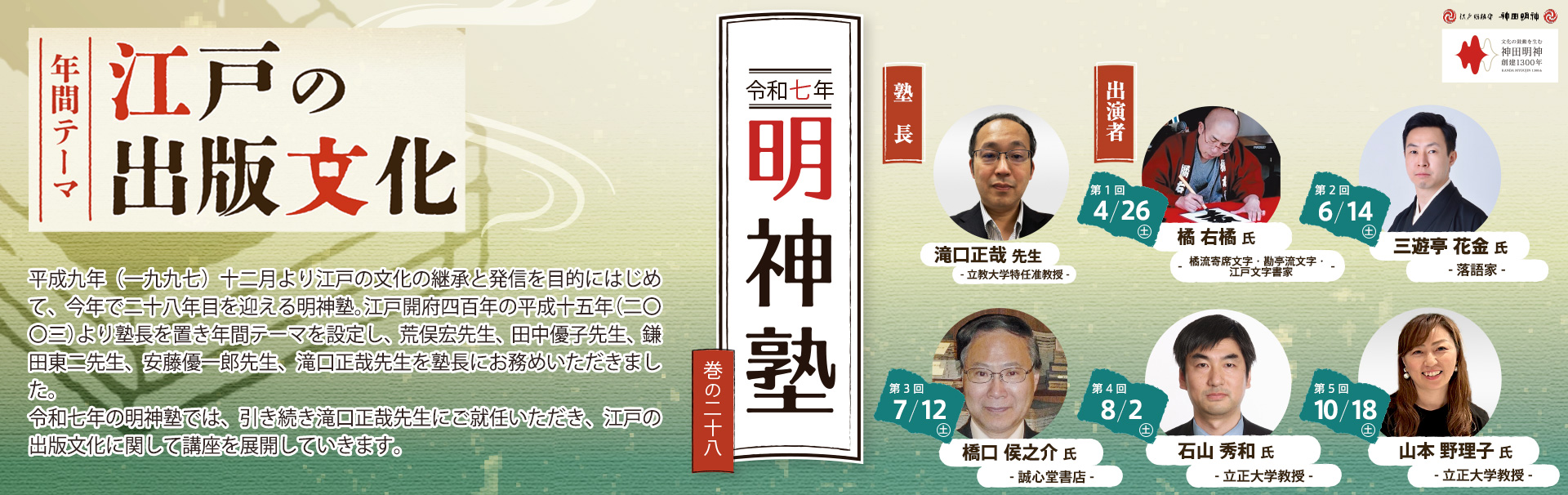

平成九年(一九九七)十二月より江戸の文化の継承と発信を目的にはじめて、今年で二十八年目を迎える明神塾。江戸開府四百年の平成十五年(二〇〇三)より塾長を置き年間テーマを設定し、荒俣宏先生、田中優子先生、鎌田東二先生、安藤優一郎先生、滝口正哉先生を塾長にお務めいただきました。

令和七年の明神塾では、引き続き滝口正哉先生にご就任いただき、江戸の出版文化に関して講座を展開していきます。

平成九年(一九九七)十二月より江戸の文化の継承と発信を目的にはじめて、今年で二十八年目を迎える明神塾。江戸開府四百年の平成十五年(二〇〇三)より塾長を置き年間テーマを設定し、荒俣宏先生、田中優子先生、鎌田東二先生、安藤優一郎先生、滝口正哉先生を塾長にお務めいただきました。

令和七年の明神塾では、引き続き滝口正哉先生にご就任いただき、江戸の出版文化に関して講座を展開していきます。

塾長紹介/ 第1部講師

2部講師陣

1973年東京都生まれ。立教大学文学部特任准教授。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。立正大学大学院文学研究科博士課程満期退学。博士(文学)。東京都公文書館専門員・千代田区教育委員会文化財調査指導員(学芸員)を歴任。著書に『千社札にみる江戸の社会』(同成社)、『江戸の社会と御免富-富くじ・寺社・庶民-』(岩田書院)、『江戸の祭礼と寺社文化』(同成社)など。

2部講師陣

令和七年 講義カリキュラム

第一部

江戸の古文書

滝口正哉 塾長

江戸時代は文書主流の社会でした。当時「御家流」が発達した時代背景と、さまざまな古文書の形態・使用方法について述べていきます。

第二部

江戸文字の世界

橘右橘 氏

(橘流寄席文字・勘亭流文字・江戸文字書家)

(橘流寄席文字・勘亭流文字・江戸文字書家)

歌舞伎文字とも言われる勘亭流文字、勘亭流文字と提灯文字が組み合わされて生れた寄席の「ビラ字」が源流の寄席文字、 千社札に用いる江戸文字などについて紹介します。

第一部

江戸の寄席と講談本

滝口正哉 塾長

江戸の寄席の発展と、講談本の構成や流通の実態、江戸後期の講談師の活躍ぶりなどを紐解いていきます。

第二部

江戸の落語

三遊亭花金 氏(落語家)

ほかの伝統芸能と違い、身振りと手振りのみで、一人何役も演じます。江戸時代に発展した落語はどのようなものだったかを実際のお話で当時をイメージしていただければ幸いです。

第一部

蔦屋重三郎とその周辺

滝口正哉 塾長

蔦屋重三郎を生み出した田沼時代とはどういう時代だったのか。時代の転換点の意義と、蔦重の人生を重ね合わせてみたいと思います。

第二部

江戸の大衆本が果たした役割

橋口候之介 氏(誠心堂書店)

蔦屋重三郎も手がけた黄表紙をはじめとする草双紙、遊郭を舞台にした洒落本、歌麿や北斎の挿絵入り絵本など、江戸時代に和綴じの大衆本が盛んに刊行された実態を紹介します。

第一部

かわらばんの世界

滝口正哉 塾長

印刷・出版文化が発展した江戸時代、事件や噂話、行事紹介や引き札、さまざまなものを格付けする見立番付などが次々に印刷された実態を紹介します。

第二部

江戸時代の商業出版と教育社会

石山秀和 氏(立正大学教授)

江戸時代は出版技術の発達とともに、幅広いジャンルの書籍が生み出されました。手習いの教科書として利用された「往来物」もその一つといえます。当時の教科書から人々の学びの姿を紹介します。

第一部

和本挿絵の世界

滝口正哉 塾長

和本のなかには、挿絵を伴うものも多く、今回は物語の場面や図鑑的なもの、風景や江戸の習俗を描いたものなど、その一部を紹介していきます。

第二部

江戸のブックデザイン

-「見返し絵」に見る江戸っ子の美意識-

-「見返し絵」に見る江戸っ子の美意識-

山本 野理子 氏

(浮世絵研究家)

(浮世絵研究家)

江戸時代の小説類の表紙を開くと、粋なセンスの「見返し絵」が目に飛び込んできます。この見返し絵を担当したのは、「図案家」と呼ばれるグラフィックデザイナーたち。見返し絵を通して江戸の美意識を探求します。

第一部

江戸の版元と株仲間

滝口正哉 塾長

古典・経典や医書・歴史書・辞書などを扱う書物問屋と、通俗小説や錦絵の版元を務めた地本問屋が加入した株仲間組織や、検閲のことなどを解説します。

第二部

未定

未定

本・本屋に関する職人・商店について

令和七年 講義カリキュラム

| 第1回 4月26日(土) | 第一部 | 江戸の古文書 | 滝口 正哉 塾長 |

| 江戸時代は文書主流の社会でした。当時「御家流」が発達した時代背景と、さまざまな古文書の形態・使用方法について述べていきます。 | |||

| 第二部 | 江戸文字の世界 | 橘右橘 氏(橘流寄席文字・勘亭流文字・江戸文字書家) | |

| 歌舞伎文字とも言われる勘亭流文字、勘亭流文字と提灯文字が組み合わされて生れた寄席の「ビラ字」が源流の寄席文字、 千社札に用いる江戸文字などについて紹介します。 | |||

| 第2回 6月14日(土) | 第一部 | 江戸の寄席と講談本 | 滝口 正哉 塾長 |

| 江戸の寄席の発展と、講談本の構成や流通の実態、江戸後期の講談師の活躍ぶりなどを紐解いていきます。 | |||

| 第二部 | 江戸の落語 | 三遊亭花金 氏(落語家) | |

| ほかの伝統芸能と違い、身振りと手振りのみで、一人何役も演じます。江戸時代に発展した落語はどのようなものだったかを実際のお話で当時をイメージしていただければ幸いです。 | |||

| 第3回 7月12日(土) | 第一部 | 蔦屋重三郎とその周辺 | 滝口 正哉 塾長 |

| 蔦屋重三郎を生み出した田沼時代とはどういう時代だったのか。時代の転換点の意義と、蔦重の人生を重ね合わせてみたいと思います。 | |||

| 第二部 | 江戸の大衆本が果たした役割 | 橋口候之介 氏(誠心堂書店) | |

| 蔦屋重三郎も手がけた黄表紙をはじめとする草双紙、遊郭を舞台にした洒落本、歌麿や北斎の挿絵入り絵本など、江戸時代に和綴じの大衆本が盛んに刊行された実態を紹介します。 | |||

| 第4回 8月2日(土) | 第一部 | かわらばんの世界 | 滝口 正哉 塾長 |

| 印刷・出版文化が発展した江戸時代、事件や噂話、行事紹介や引き札、さまざまなものを格付けする見立番付などが次々に印刷された実態を紹介します。 | |||

| 第二部 | 江戸時代の商業出版と教育社会 | 石山秀和 氏(立正大学教授) | |

| 江戸時代は出版技術の発達とともに、幅広いジャンルの書籍が生み出されました。手習いの教科書として利用された「往来物」もその一つといえます。当時の教科書から人々の学びの姿を紹介します。 | |||

| 第5回 10月18日(土) | 第一部 | 和本挿絵の世界 | 滝口 正哉 塾長 |

| 和本のなかには、挿絵を伴うものも多く、今回は物語の場面や図鑑的なもの、風景や江戸の習俗を描いたものなど、その一部を紹介していきます。 | |||

| 第二部 | 江戸のブックデザイン-「見返し絵」に見る江戸っ子の美意識ー | 山本 野理子 氏(浮世絵研究家) | |

| 江戸時代の小説類の表紙を開くと、粋なセンスの「見返し絵」が目に飛び込んできます。この見返し絵を担当したのは、「図案家」と呼ばれるグラフィックデザイナーたち。見返し絵を通して江戸の美意識を探求します。 | |||

| 第6回 11月22日(土) | 第一部 | 江戸の版元と株仲間 | 滝口 正哉 塾長 |

| 古典・経典や医書・歴史書・辞書などを扱う書物問屋と、通俗小説や錦絵の版元を務めた地本問屋が加入した株仲間組織や、検閲のことなどを解説します。 | |||

| 第二部 | 未定 | 未定 | |

| 本・本屋に関する職人・商店について | |||

開催日時

受講料

ご予約後のお客様都合によるキャンセルは、以下の通りキャンセル料を申し受けます。

ご予約日の

14日前から30%

7日前から50%

3日前から70%

当日または無参加100%

*キャンセル日はお客様が当社の営業日、営業時間内にお申し出いただいたときを基準とします。

*交通機関の遅延等による不参加もキャンセル料の対象となります。

*キャンセルに伴うご返金が発生する場合、銀行振込にて返金をいたします。その際、振込手数料は返金額より差し引かせていただきます。

アクセス

〒101-0021

東京都千代田区

外神田2丁目16-2

神田明神文化交流館 地下1階

EDOCCO STUDIO

お問い合せ

03-6811-6675

(10:00〜17:00/土日祝除く)

info@cocoro-k.co.jp